名入れカレンダーのちょっといい話

カレンダーの価値

- 2023.06.19

- 09:39

- コメント (10)

免疫力をあげて

台風が発生したということですが

蒸し暑さは変わらない博多より

通販ショップエス・ピー・オカベ

オカベです

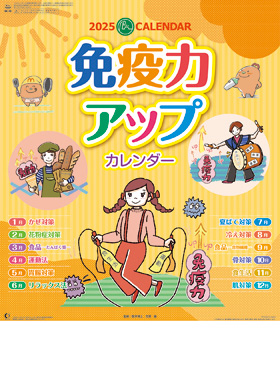

本日のご紹介のカレンダー

「免疫力アップカレンダー」です

こちらのカレンダーには

各月大きなテーマに沿って免疫力について紹介しています

例えば、それは呼吸法だったり

快便法だったり、夏の冷え対策だったりです

病気というわけではないけれど

なんとなくだるさやきつさを感じたら

免疫力が落ちているのかもしれませんね

日常生活の中で今日からやってみようと

思えるようなすぐにできそうな方法を

紹介しています

免疫力を上げて元気な毎日を!!

- 2019.09.30

- 10:50

- コメント (574)

DOG!!

心癒される我が家のアレック

かわいくてやんちゃなワンコです

我が家の次男です

休日の朝はちょっとだけ

ゆっくり寝かせて ほしいところですが

朝のお散歩に行きたくてウズウズしている

アレックです

https://ameblo.jp/calendarwakaokami/

アレックの写真みれます↑

- 2019.09.30

- 10:34

- コメント (1953)

わんこのカレンダー

今日は30℃

涼しく感じます博多より

我が家の癒し犬

イングリッシュゴールデンレトリーバー

アレックです

5歳 ♂

https://ameblo.jp/calendarwakaokami/entry-12524403831.html

コチラに掲載しています

わんこ好きにはたまらないカレンダーですね

キュンキュン

- 2019.09.13

- 15:01

- コメント (1527)

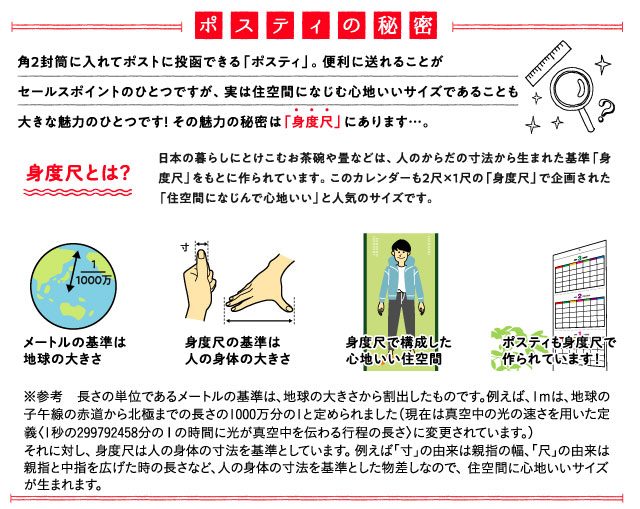

送れるカレンダー 「ポスティ」

中国から伝わる暦

暦の豆知識についてお話します

中国から伝わり、陰陽道(おんようどう)を通じて広められた運勢や吉凶を占う基準のことを九星といいます。

一白(いっぱく)

二黒(じこく)

三碧(さんぺき)

四録(しろく)

五黄(ごおう)

六白(ろっぱく)

七赤(しちせき)

八白(はっぱく)

九紫(きゅうし)

の九つをいいます。これに五行(木・火・土・金・水)と方位を組み合わせて、人の生まれた年にあてはめます。

性格や家相などの吉凶を占います。

よいとされる日によいとされる方角へ行くこと

できるだけ自宅よりも距離があること

その方角の自然の方角へいき最低でも二時間静かにすごすことが良いとされているようです。

宿泊するのもよいでしょう

温泉につかり、地元の食事をいただく

湧き水を飲むなどその地のエネルギーを体いっぱいに吸収できるといいそうです

カレンダーなら通販ショップエス・ピー・オカベ

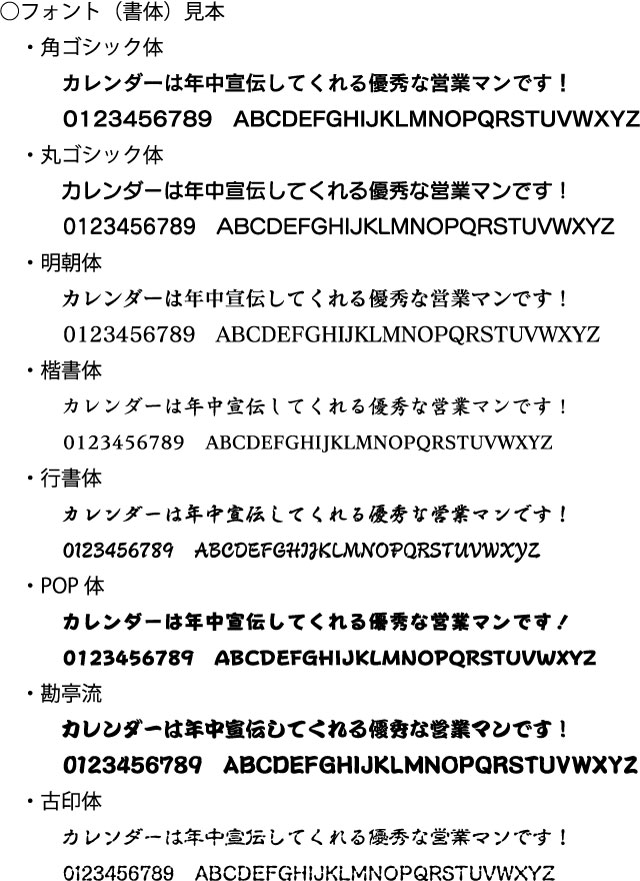

名入れカレンダーおすすめフォント

名入れカレンダーの歴史

一般庶民が手にした最初の暦は明治中頃(約100年前)だといわれいます。

農事暦を中心とした“伊勢ごよみ”が出来、当時商人が正月の伊勢詣での際に買って帰ったのが始まりです。

農耕民族の日本人らしいはじまりですね。

“伊勢暦”からヒントを得て、各商店向けに月めくり、日めくりを大阪で製造し全国に広めていったそうです。

暮れに日めくりを配ると大変喜ばれ、各商店が挨拶回りに持参したものでした。

戦前迄、日めくりのカレンダーが中心でしたが戦後、印刷技術の進歩と共に現在の美術カレンダーへと移行していきました。

白黒からカラー4色の時代へ移り、大企業のCMが活発化されカレンダーも宣伝用に大企業が作るようになりました。

個人の趣味の多様化が進み、20年前個人向けのパーソナルカレンダー(書店等で販売)が出現し、現在日本では、贈答用の名入れカレンダー、宣伝用の企業カレンダー、個人向けのパーソナルカレンダーの3種に分ける事が出来ます。

諸外国では、個人向けだけという国がほとんどです。

日本では外国向けに日本の祝祭日や旧暦、六曜が掲載されていないものも製造されています。

ここ最近の注目は『ネオ・ジャパネスク』。

新・日本様式とでもいいましょうか・・・。

伝統ある日本の美を現代の新しい感覚で取り入れようというスタイルです。

他にも、美しい自然に息をのむ瞬間・環境の大切さに気づかされるカレンダー。

古きよき時代を思い起こさせる、ノスタルジックなカレンダー。

和風ヨーロピアンなカレンダー。

ラッキーパワーで運気を変える、最強の風水カレンダー。

などなど・・・。

毎日の生活に欠かすことのできないカレンダー。

貴方は一日何度カレンダーをみますか?

カレンダーなら通販ショップエス・ピー・オカベ

土用丑の日

土用(どよう)

陰暦で、立春・立夏・立秋・立冬の前のそれぞれ約十八日間をあらわしています。

陰陽五行説で四季(春・夏・秋・冬)を五行(木・火・金・水・土)に当てはめる場合「土」があまってしまいます。

四季それぞれ九十日あるうちの終わりの五分の一づつを「土」に当てたものです。清明(春)、小暑(夏)、寒露(秋)、小寒(冬)の後、各約十三日目に土用入り、約十八日で土用が明けて次の季節が始まるとされています。

土用があけると立春・立夏・立秋・立冬というわけです。

土用中に土を犯すことは忌むべきこととされ、埋葬などはこの期間は延期されていました。

ここ【エス・ピー・オカベ】の前身『岡部商店』に嫁いだすぐの頃のことです。

庭の草むしりをしていると・・・

『土用があけるまで待ちなさい。次からは土用に入る前に草むしりはおえておくといい』

と社長に諭されました。何も知らずに生きてきましたからびっくりです。

特に、夏の土用の丑の日には、暑気あたりを避けるため、にんにく・うなぎ・土用餅などを食べる風習はみなさんご存知かと思います。

夏の土用丑の日にうなぎを食べるだけが土用ではないのですね・・・。

土用には本来の意味があるのですね。

カレンダーなら通販ショップエス・ピー・オカベ

和風月名

カレンダーをよーくみると和風月名とか、昔の月名などという月の異称とよばれるものがあります。

各月の意味づけにはいろいろな説があるといわれています。

一月:睦月むつき(人々は集まって睦び合う)

二月:如月きさらぎ(衣更着と書き、さらに重ね着をするという説と春用薄着に変わるという説とがある)

三月:弥生やよい(植物が生い茂る)

四月:卯月うづき(卯の花〈うつぎの花〉が咲く)

五月:皐月さつき(早苗をうえる)

六月:水無月みなづき(水が涸れる、または水が豊富なこと)

七月:文月ふみづき(七夕に文筆の上達を祈る)

八月:葉月はづき(葉が落ち始める)

九月:長月ながつき(夜が長くなる)

十月:神無月かんなづき(神々が出雲に集まる、または神祭りが多い)

十一月:霜月しもつき(霜が降りる)

十二月:師走しわす(師も走り廻る、物事をし終る)

と呼ばれています。

日本文化は奥深い!!今は和がトレンド!

懐かしくて新しい和風カレンダー

カレンダーなら「通販ショップエス・ピー・オカベ」

- 2009.09.30

- 12:48

- コメント (605)